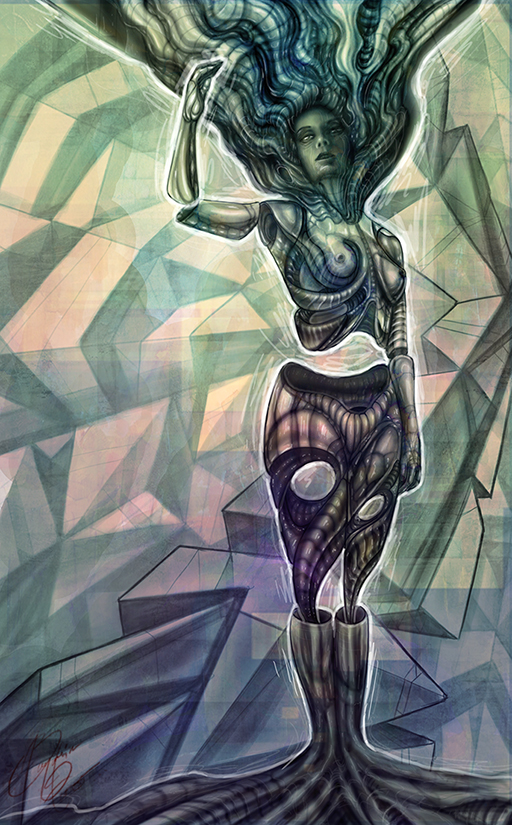

Lua se estaba arrepintiendo de haber emprendido la investigación. Había empezado con una ilustración en una revista, una mujer fantasmal en verdes y azules. Acompañaba a un penoso artículo que hablaba del ser sobrenatural al que llamaban la Coralina, otro más de los innumerables espectros que pueblan los mitos y leyendas por todo el planeta. La historia era un clásico: el alma en pena de una mujer que había perdido a su hijo en el mar y se aparecía por las noches para enloquecer a los vivos con terribles visiones.

Pese a que recibía mucha crítica por su obsesión con desmentir mitos y destripar leyendas, Lua tenía bastante éxito. Estaba planeando sacar un libro con el contenido del blog en el que publicaba sus descubrimientos. Se dedicaba a documentar las historias reales tras los cuentos fantásticos que alguna gente se creía con una fe más propia de la infancia. Normalmente, una investigación de una o dos semanas le daba suficiente información para una entrada nueva, bien documentada y contrastada.

Sin embargo, en su segunda semana en la pensión de Las Atalayas, Lua seguía irritantemente cerca del punto de partida. La ilustración colgaba de la pared, junto con toda suerte de notas y recortes de periódico, siempre a la vista, a modo de recordatorio. No había conseguido averiguar nada aparte del hecho de que en aquel pueblecito de montaña ocurrían cosas cuanto menos extrañas.

La gente desaparecía. No había nada raro en que se marcharan sin avisar, cualquiera hubiese querido irse de un lugar donde el mejor entretenimiento era derribar avisperos a pedradas. Lo peculiar de aquello era que nadie volvía a hablar jamás de las personas que desaparecían. Nadie se preguntaba dónde habían ido. Era como si ofreciesen en silencioso sacrificio a sus paisanos, y prefiriesen no saber qué ocurría con ellos.

Bueno, también había constatado otra cosa… las historias de la Coralina eran sorprendentemente nuevas. Tanto los sucesos extraños como los rumores y avistamientos del espectro parecían haber surgido de la nada durante un mes de agosto veinte años atrás. Antes de eso no había ni una sola mención. Pero el porqué seguía siendo un misterio.

Lua cerró el cuaderno y se puso en pie. No soportaba más el encierro, verse forzada a repasar una y otra vez la poca información que tenía. Fuera volvía a llover, así que cogió el abrigo y las llaves de su todoterreno y salió.

Al arrancar el coche todavía no había charcos, pero al poco de salir del pueblo, la lluvia se intensificó hasta convertirse en una tromba desatada que ahogaba cualquier otro sonido. Despacio, casi a ciegas, Lua trató de volver, pero no veía la carretera a través del manto de agua que los faros del coche apenas atravesaban.

Siguió conduciendo, invadida por una sensación de irrealidad, hipnotizada por el movimiento inútil de los limpiaparabrisas. Después de lo que le parecieron horas, la lluvia remitió de golpe, y pudo ver que se había perdido. Ante ella se extendía un mar oscuro, iluminado por la escasa luz de la luna llena entre las nubes. Era precioso, y por un momento, no pudo evitar quedarse mirando. Cuando volvió la vista hacia la carretera, la vio.

Relucía en la oscuridad con un brillo verde acuoso. No le dio tiempo a ver más. Lua pisó el freno de golpe, y gritó al notar cómo las ruedas patinaban y el coche se salía de la carretera.

La pendiente hacia el mar era acentuada e irregular, pero el coche no volcó. Cayó ladera abajo dando tumbos hasta que, maltrecho pero de una pieza, se detuvo en una especie de playa rocosa, a escasos metros del agua. Lua se quedó inmóvil, agarrada al volante como una gárgola, hasta que un dolor palpitante en la cabeza le recordó que había cosas de las que ocuparse. Bajó del coche y comprobó que estaba ilesa excepto por un golpe en la frente.

Los faros estaban hechos añicos, y la única luz venía de las nubes inundadas de luna. Quizás fue gracias a esto que Lua vio la trampilla metálica abierta, apenas visible entre las rocas, de la cual salía un diminuto haz de luz.

Se acercó sin dudarlo.

La trampilla bajaba hasta una sala oscura, pero cuando caminó unos pocos pasos, se activó una potente luz blanca que inundó toda la estancia. Parecía una especie de laboratorio, solo que salido de otro mundo.

Las paredes eran metálicas, suaves y redondeadas, y de ellas colgaban unas enormes pantallas negras. En el centro había una mesa de operaciones con instrumental que Lua jamás había visto antes. Al fondo de la sala había estanterías repletas de frascos y más utensilios desconocidos, y al lado unos tanques que parecían contener agua azulada. Esto último fue lo que más llamó su atención, y cuando se acercó a mirar, chilló.

Eran cuerpos humanos. Parecían estar flotando apaciblemente en las aguas de una piscina, excepto por el implante metálico que todos ellos llevaban en la nuca, agarrándose a sus cabezas afeitadas como un parásito de pesadilla.

Retrocedió despacio, y antes de darse la vuelta supo que había algo allí con ella. Sabía que tendría que mirar tarde o temprano, pero no se atrevía. Se quedó quieta, aguzando el oído, tratando de intuir lo que tenía detrás. Y finalmente miró.

Iluminada por la luz blanca, había perdido su apariencia etérea, y eso la hacía aún más terrible. De su cuello y de su cabeza brotaban unos tentáculos metálicos que se retorcían como una anémona, con una fluidez repugnante. Su cuerpo parecía componerse de piezas sueltas apenas unidas por ese mismo metal, tan vivo que parecía la piel de un pez. Y la cara… conservaba apariencia humana, pero era apenas una máscara, una piel verdosa y muerta que no lograba ocultar el terror mecánico que había debajo.

Lua empezó a gritar. La Coralina se movió con una rapidez sobrenatural, y la cogió por la nuca. Estaba tan cerca que podía ver sus ojos, el brillo frío y demencial que parecía ir a engullirla. De algún lugar salía un sonido sibilante que iba aumentando de intensidad, llenándole los oídos, rodeándola…

Despertó de un salto, boqueando. Cuando se vio sola en su cama, en la habitación de la pensión, comenzó a relajarse, y respiró profundamente. Un sueño, nada más que eso. Tenía la cabeza y el pecho doloridos y la piel empapada, helada.

Tomó la decisión de irse en aquel momento. La histeria colectiva de aquel lugar la estaba volviendo loca, y no había nada por lo que mereciese la pena arriesgar su salud mental. La entrada del blog tendría que esperar, y los vecinos de Las Atalayas bien podían quedarse con sus leyendas y sus silencios absurdos.

Recogió lo poco que había traído consigo y lo dejó junto a la puerta. Dejó sobre la mesilla de la entrada el dinero que debía por la habitación, se echó su abrigo, aún húmedo, sobre los hombros y se dispuso a salir.

Justo antes de cerrar la puerta, volvió a entrar corriendo, arrancó la ilustración de la Coralina de la pared, la arrugó y la tiró a la papelera, para después dar la espalda a aquel lugar para siempre.

El todoterreno estaba aparcado allí como siempre, pero al verlo, la invadió una sensación de vértigo. Tenía ambos faros rotos, una abolladura en el parachoques y arañazos por todas partes.

Como si lo hubiesen despeñado.

El pánico le subió del estómago, nublándole la vista. La imagen de aquel rostro repulsivo volvió con más fuerza aún que en su sueño… que quizás no había sido un sueño.

Entonces vio que la cerradura estaba forzada. Al acercarse a examinarla, se fijó también en los arañazos. Tenían un aspecto muy intencional, y en su mayoría estaban a una altura asequible para un niño. Y la abolladura del parachoques tenía, al menos vagamente, forma de pala. Soltó una carcajada histérica que seguramente despertaría a medio pueblo pero le daba igual. Aún reía cuando se subió al coche y puso rumbo a casa.

Cuando llegó tenía fiebre. Sólo unas décimas, pero se sentía como si le hubiesen pegado una paliza. Se acostó, esperando recuperarse con unas horas de sueño. La fiebre remitió, pero los dolores no. Y aparecieron las pesadillas.

A veces soñaba que algo ajeno, frío y doloroso le transformaba el cuerpo. Trataba de gritar pero no podía, no tenía boca. Otras se le aparecía un rostro muerto surcado por vetas de metal. A veces el rostro era su propio reflejo.

Además, notaba una molestia sorda constante, como un picor en un miembro fantasma. Solo que no era por algo que faltase, sino por algo que estaba de más. Había algo anidado en ella, en su propia sangre, soportable pero cada día un poco menos.

Y a veces soñaba con quitárselo.

El arte es de Benjamín Otero. Puedes ver su trabajo en su perfil de Deviantart.

Un comentario Agrega el tuyo